반응형

최근에 한창 개발 중인 PAK-FA가 주익 끝자락에 L밴드 레이다를 달아서 카운터 스텔스에만 촛점을 맞춘 기체라든지

혹은 형상 스텔스가 아닌 플라즈마 스텔스라는 이야기가 있는데, 이 글을 통해 PAK-FA는 스텔스에도 촛점을 맞췄고

그 중에서도 형상 스텔스에 주력한 기체라는 점을 설명하고자 함.

형상 스텔스라는 것은 수동형 스텔스 기법 중 한가지임. 다른 하나는 전파흡수소재를 사용하는 것이고.

사실 형상 스텔스란 그것을 적용함으로써 잃는 것이 제법 큼에도 불구하고 스텔스란 특성 때문에 어쩔 수 없이 형상을 그리잡음.

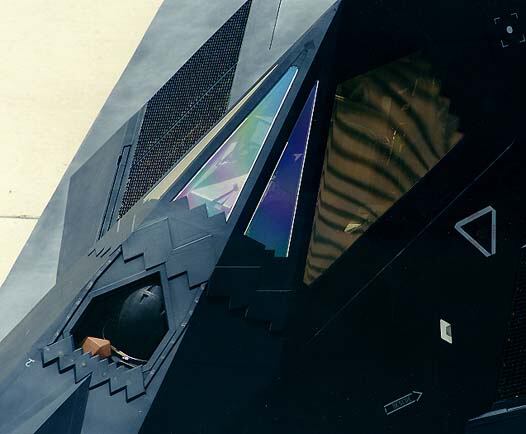

먼저 형상 스텔스 기법 중 가장 널리 알려진 것은 엔진의 전면부를 노출시키지 않는 것임.

PAK-FA의 경우 S형 공기흡입구와 더불어 레이더 블로커, 그러니까 엔진 앞쪽에 공기는 통과하되 전파는 흡수해버리는

물건을 둘 예정임. 그러나 현재 공개된 PAK-FA는 시제기이기에 아직 이 개념이 적용되어 있지 않다.

두 번째로 소위 형상 스텔스를 통하여 스텔스 성능을 얻으려는 항공기들은 주로 여닫는 부분의 라인을

직각이 아니라 쐐기꼴, 혹은 톱날 모양으로 처리함. 이는 열고 닫는 부분에 필연적으로 존재하는 틈새를

통하여 전파가 적 레이더를 향해 정면으로 달려나가는 것을 막기 위함임.

만약 그 라인이 길지 않다면 한 번의 쐐기모양으로 충분하고, 그 라인이 길다면 여러개의 작은 쐐기, 즉 톱날 모양으로 만들게 됨.

F-22와 F-35의 경우 보조공기흡입구, 공중급유구, 각 착륙장치의 문짝, 무장창 문짝, 그리고 자주 열고 닫는 점검창 부분에서 이 쐐기꼴이 보임.

PAK-FA는?

당장 PAK-FA의 하부를 보면 동체 중앙에 평소 열고 닫는 무장창이 보임. 이 부분은 보다시피 문짝 앞 두 쪽이 각각 쐐기꼴로 처리되어 있음.

그럼 다른 부분은?

일단 공중급유구로 추정되는 부분, 그리고 문짝을 여닫는 부분 모두 쐐기 모양으로 처리되어 있음.

형상스텔스란 개념이 전혀 들어가있지 않은 Su-27 같은 경우 저런 부분은 그냥 일직선 정도의 모양으로 끝남.

일직선으로 만드는 편이 제작이 훨씬 용이하니까.

다른 부분들은 쐐기꼴이 아닌 것 같은데? 라고 생각할지 모르지만 앞서 말한 것 처럼 '자주 열고 닫는 부분.'이 그렇다.

어쩌다 한 번 열 곳이라면 굳이 쐐기꼴로 만들 필요가 없으며, 차라리 그 위에 별도의 표면처리를 해서 매워 버리는편이 틈새도 안생기고 더 확실함.

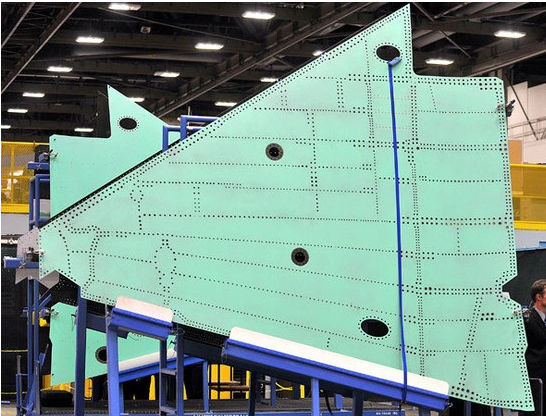

또 다른 이야기는 PAK-FA가 저열한 러시아 기술로 리벳자국이 숭숭 보인다는 것임.

그렇다면 F-35나 F-22는 어떨까?

어차피 F-22도, F-35도 기본적으로 부품 체결은 나사와 리벳으로 함. 본드로 접착하는게 아니지. 저렇게

도색등의 표면 마감처리를 하기 전에는 리벳머리 부분이 보이는 것이 당연함.

그리고 또 한가지 짚고 넘어가야 할 점은, 아직 PAK-FA는 설계변경요소가 많은 시제기라는 점임. 거의 YF-22 수준의 물건이고,

YF-22에서 F-22로 넘어가듯 많은 부분이 수정될 여지가 남아있음. 사진상의 보이는 리벳자국들, 많은 공력측정용 센서들이 향후 사라질 가능성이

높다는 점이지. (물론 센서들이 모두 다 사라지진 않음 하다못해 F-22와 F-35도 기수 쪽에 돌출형 센서가 달려 있다. 스텔스도 좋지만 일단은

속도, 고도등을 측정해야 비행제어를 하건 뭘 하건 하니까..).

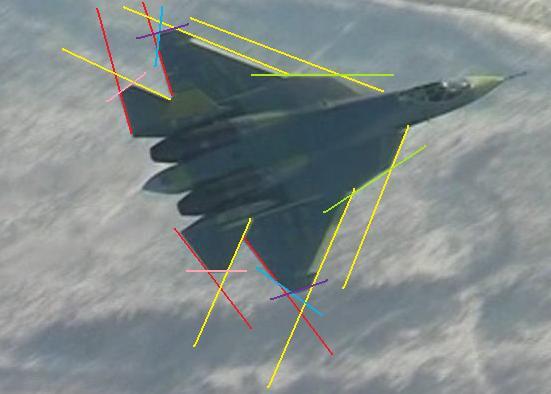

세 번째는 대부분의 주익과 꼬리날개의 앞/뒷전 각도를 같은 각도로 일치시켰다는 점임.

"그게 뭐 대단하다고?" 라고 생각할지 모르지만 대단한 것 맞다. 항공기의 날개에 있어서 뒤쪽 날개가 앞쪽 날개보다 각도가 더 큰 것은

거의 불문율이었음. 심지어 1차대전 항공기들조차 주날개는 직선날개여도 꼬리날개는 후퇴각을 갖는 것들이 많다.

이는 소위 '세미 스텔스'를 지향하는, RCS 1 m^2 전후로 알려진 전투기들도 매한가지임.

라팔이나 유로파이터, 슈퍼호넷도 예외는 아님. 다만 라팔, 유로파이터는 상대적으로 주날개 앞쪽에있는 카나드가 후퇴각이 더 작지.

이렇게 많은 항공기들이 뒤쪽 날개와 앞쪽날개의 후퇴각을 달리 한 것은, 그 만한 이유가 있음.

뒤쪽 날개가 더 나중에 실속해야만 최악의 실속 상황에서도 빠져나올 수 있기 때문임. 그렇기에

앞뒤 날개가 동등한 후퇴각을 갖는 항공기는 쉽게 찾아보기 어렵다. 그 만큼 설계자들에게 있어서는

중요한 사안임에도 유독 F-22, F-35, PAK-FA 등은 앞뒤 날개의 후퇴각을 동일하게 설계하였음.

즉, 기존의 더 안정성 있는 설계를 버려가면서까지 형상을 통한 스텔스를 추구한 것임.

네 번째로 PAK-FA는 F-22, F-35와 마찬가지로 수직미익 옆으로 눕혀놨음. 이는 측면에서의 RCS를

줄이는데 많은 도움이 되기 때문임. (측면에서 보았을 때, 대부분의 항공기는 수직미익이 수직으로 세워져 있기 때문에,

결국 기본적으로 그 수직미익 면적 만큼의 RCS를 먹고 들어가게 된다. 이 때문에 전통적인 항공기들은 RCS 측정을 하면 그 값이 정면보다

측면이 엄청나게 큼.)

이렇게 기존 스텔스기들과 비교해보면 알 수 있지만, PAK-FA는 F-22 등과 비교하여 한가지 더 모험을 하였음.

매우 작은 수직미익이 그것임. 물론 항력감소 효과도 있겠지만, 더 큰 이유는 역시 수직미익을 줄여서

RCS를 감소하고자 하였기 때문임. 하지만 수직미익을 줄인다는 것은 급기동중이나 초음속 비행중의

안정성에 문제의 소지가 다분하다. 바꿔말하면, PAK-FA는 이러한 위험요소를 안고서라도 수직미익의

크기를 줄이는 소위 '형상 스텔스'개념을 적극적으로 도입하였다는 것임.

물론 PAK-FA도 일단은 초음속 전투기인 만큼 다른 방법으로도 작은 수직미익에서 나오는 불안요소를 해결해야 하는데

3차원 TVC를 써서 수직미익의 방향안정성을 보상 혹은, SR-71의 경우처럼 전방의 스트레이크에서 발생하는 공기흐름과

수직미익을 조화시켜 효율을 높였거나 하였을 것임. 물론 엔진추력이 약하거나 저속인 상황에서의 조종성을 확보하기 위하여 수직미익은

독특하게도 전가동형(All Moving)타입을 택하였음. (요런 수직미익을 쓴 항공기는 YF-23 처럼 아예 V테일인 형태를 제외하면 찾아보기

정말 힘듬. 이러한 독특한 설계 역시 PAK-FA의 형상 스텔스를 위한 노력임.

마지막으로 '나 RCS 좀 작은 스텔스기요.'라고 하려면 기수부분을 Chine 형상으로 만들어야 함.

보통의 전투기들이 둥근 실린더 형태의 기수를 갖는 반면, 스텔스라고 말하는 항공기들은 전부 기수 측면이 날카롭다.

앞서 언급한 세미 스텔스기들도, 이런 형상은 택하지 않음. 어찌보면 톱날모양 보다 더 큰 형상스텔스 설계중 하나임.

그 날카로운 면을 유지하려면 제작도 까다롭고 귀찮으며, 이 부분에서 발생하는 공기흐름이 좋을 땐 좋은데 나쁠땐 엄청 복잡해져서

전투기들은 거의 쓰지 않던 방식임.

여러모로 이런 문제점을 떠안으면서도 PAK-FA가 Chine 형상을 택한 것이 형상 스텔스를 위한 노력이 아니면 무엇일까?

물론, 향후 PAK-FA에 플라즈마 스텔스가 쓰일수도 있음. 하지만 이건 마치 현재의 전파흡수물질 처럼 형상 스텔스를

보조하는 개념이지, 그거 하나만 있음 형상 스텔스 따위 필요 없는 그런 개념이 아님.

즉, 현재까지는 PAK-FA도 형상 스텔스의 마수를 못 벗어났다.

원글

반응형